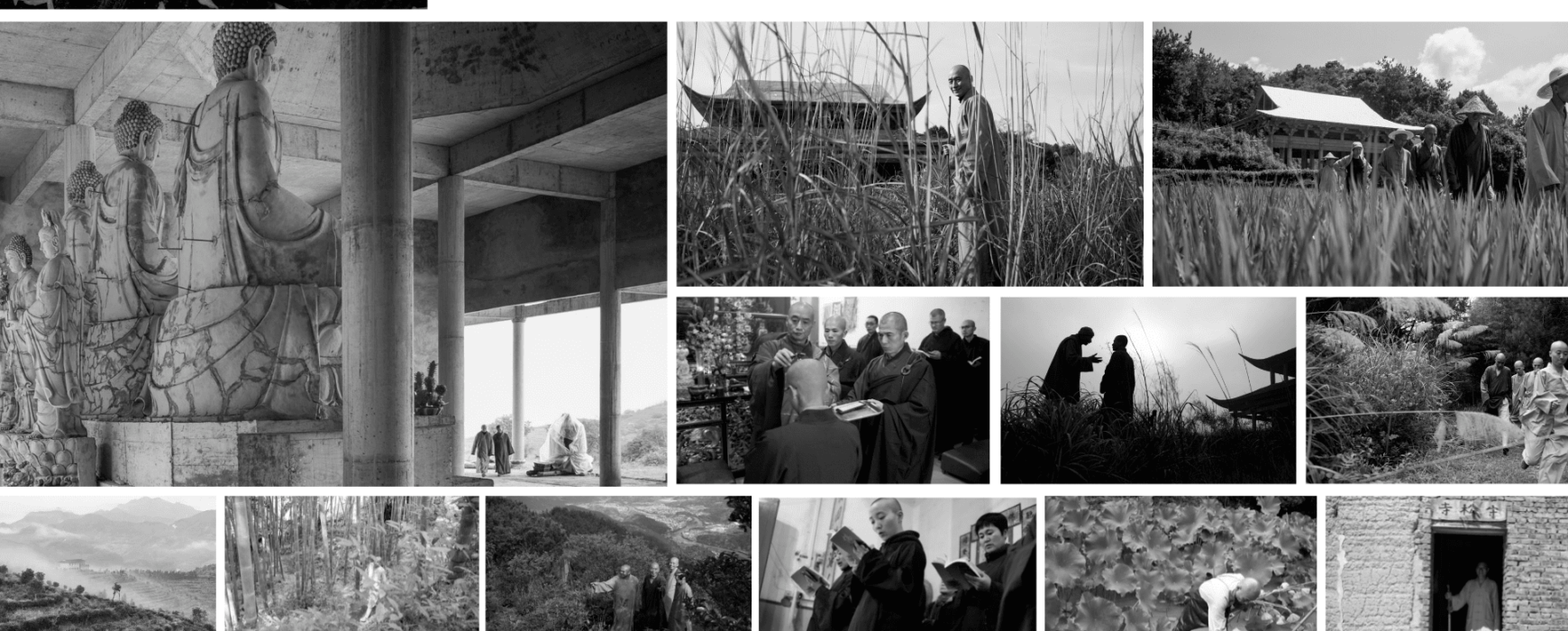

A Forest of Knowledge – Conference Report by Nelson Landry

Click here to return to the main conference page. Click here to return to Student Reports page. A Forest of Knowledge about the Texts and Images, a conference in celebration of Prof. Koichi Shinohara’s 80th birthday co-hosted by Yale University, the University of Zhejiang, and University of British Columbia, October 14-16, Continue reading